Unternehmen der Energieautonomie: 7 Fragen an DISTECO

In der Serie "Unternehmen der Energieautonomie" widmen wir uns speziell jenen Unternehmen, die mit ihren Produktlösungen eine maßgebliche Rolle beim Erreichen der Energiewende spielen.

7 Fragen an Bernhard Jonas

Bernhard Jonas ist Geschäftsführer von DISTECO - das Unternehmen ist spezialisiert auf Technologien für den Aufbau, Ausbau und die Erneuerung von Nah- und Fernwärmenetzen. Wir haben mit ihm unter anderem über seine Rolle bei der Erreichung der Energieautonomie Vorarlberg, aktuelle Entwicklungen, Rahmenbedingungen und Vorteile für Unternehmen im Bereich der Erneuerbaren gesprochen.

Was macht ihr genau?

Bei DISTECO dreht sich alles darum, erneuerbare Energien im Bereich der Nah- und Fernwärme effizient und intelligent nutzbar zu machen. Wir verbinden langjähriges technisches Know-how mit Leidenschaft für eine nachhaltige Zukunft und sind in drei zentralen Bereichen tätig.

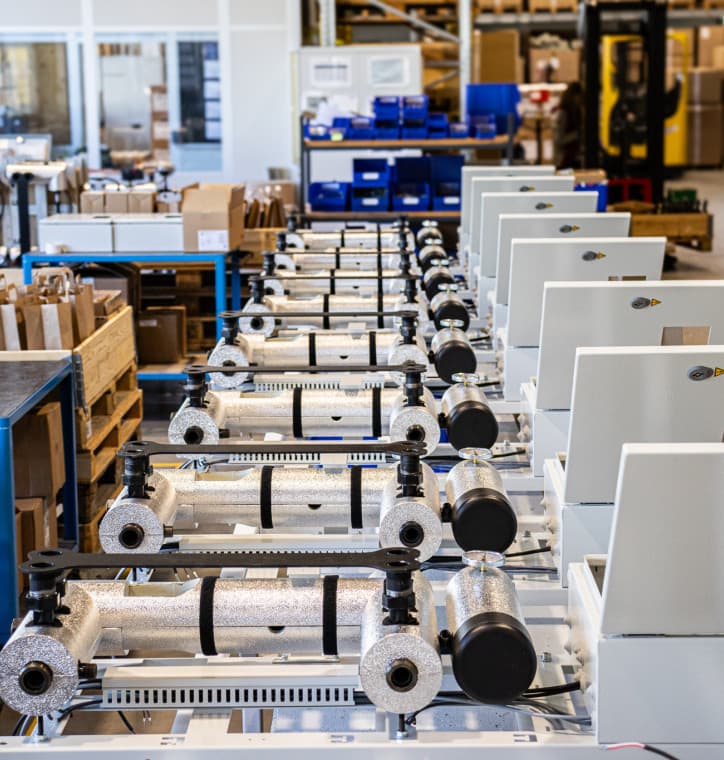

Wir entwickeln maßgeschneiderte Übergabestationen, die das Bindeglied zwischen Wärmeerzeuger und Wärmeabnehmer moderner Nah- bzw. Fernwärmenetze bilden. Von der Planung über die vollständige Produktion bis hin zur Regelungstechnik entsteht bei uns alles aus einer Hand. Auch die Inbetriebnahme sowie den Unterhalt übernehmen wir selbst, um höchste Qualität und Betriebssicherheit zu gewährleisten.

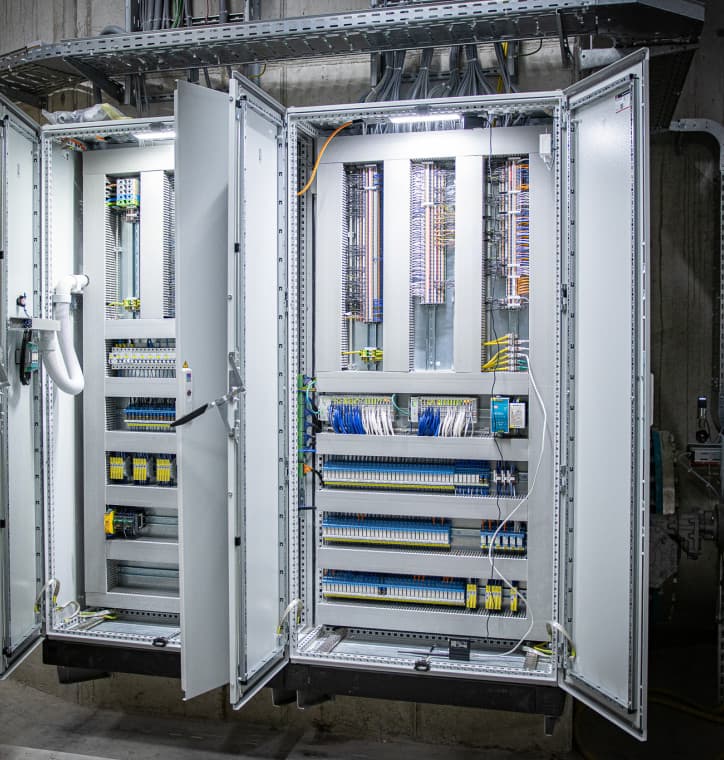

Mit individuell entwickelten Softwarelösungen sorgen wir dafür, dass Fernwärmesysteme präzise und energieeffizient gesteuert werden. Jede Lösung wird an die Anforderungen des jeweiligen Projekts angepasst und ermöglicht einen zuverlässigen, ressourcenschonenden Betrieb.

Wir vernetzen alle Komponenten eines Wärmeverbunds und machen Energieflüsse sichtbar. Durch intelligente Datenverarbeitung schaffen wir Fernwartungsmöglichkeiten, die den Betrieb vereinfachen und gleichzeitig helfen, Personalressourcen gezielt einzusetzen.

Welche Rolle spielt euer Unternehmen bei der Umsetzung der Energieautonomie-Ziele des Landes?

Wir möchten mit unserer Arbeit einen spürbaren Beitrag zur Energieautonomie des Landes leisten. Dabei sehen wir uns nicht nur als Lieferant für Nah- bzw. Fernwärmetechnik, sondern als Partner in der gesamten Projektentwicklung. Schon in der Konzeptphase bringen wir unser Fachwissen und unsere Erfahrung ein, beraten bei der Planung und liefern Impulse für nachhaltige und zukunftsfähige Lösungen. Durch diese enge Zusammenarbeit entstehen Projekte, die technisch überzeugen und gleichzeitig einen echten Beitrag zur regionalen Energiewende leisten.

Wie funktionieren eure Übergabestationen und was zeichnet sie aus? Was ist der Unterschied zwischen einer direkten und einer indirekten Station?

Unsere Übergabestationen bilden das Herzstück vieler Nah- und Fernwärmenetze. Sie sorgen dafür, dass die erzeugte Wärme effizient, zuverlässig und mit minimalen Verlusten vom Wärmelieferanten an den Wärmekunden übertragen wird.

Was unsere Anlagen besonders auszeichnet, ist ihre Individualität. Jede Station wird von uns exakt auf den jeweiligen Einsatzfall berechnet und ausgelegt. So stellen wir sicher, dass alle Komponenten optimal dimensioniert sind und keine unnötigen Ressourcen verbraucht werden. Das ist nicht nur wirtschaftlich sinnvoll für den Wärmekunden, sondern auch ein Beitrag zu einem bewussteren, nachhaltigeren Umgang mit Material und Energie.

Man unterscheidet zwischen direkten und indirekten Übergabestationen. Indirekte Stationen trennen das Wärmenetz mit Hilfe eines Plattenwärmetauschers vom Wasserkreislauf des Kunden. Diese Lösung bietet ein hohes Maß an Betriebssicherheit und wird vor allem bei größeren Wärmeverbünden eingesetzt, wie zum Beispiel beim Nahwärmenetz in Weidach.

Direkte Stationen kommen dort zum Einsatz, wo aufgrund der Druck- und Temperaturverhältnisse keine zwingende Trennung zwischen Wärmenetz und Wärmekunde erforderlich ist, etwa in Wohnüberbauungen. Ihr Aufbau erfolgt ohne Wärmetauscher, was die Systemarchitektur vereinfacht und eine wirtschaftlich günstigere Umsetzung ermöglicht.

Mit beiden Varianten sorgen wir dafür, dass sowohl die Anlagen als auch die Wahl des Systems optimal auf den jeweiligen Bedarf abgestimmt sind, effizient arbeiten und langlebig bleiben, wobei Wirtschaftlichkeit und ein ressourcenschonender Einsatz stets im Vordergrund stehen.

Welche aktuellen Entwicklungen seht ihr auf dem Weg zur Energieautonomie?

Auf dem Weg zur Energieautonomie sind derzeit spannende Entwicklungen zu beobachten. Positiv ist, dass die Energiewende an Dynamik gewinnt, CO₂ eingespart wird und der Umweltschutz zunehmend in den Fokus rückt. Darüber hinaus führt die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien zu einer größeren Unabhängigkeit von Energieimporten aus dem Ausland, was für die regionale Versorgungssicherheit und Wertschöpfung von großer Bedeutung ist.

Gleichzeitig gibt es aber auch Herausforderungen. Teilweise werden Projekte mit unzureichender Planungszeit angegangen oder politische Rahmenbedingungen ändern sich kurzfristig. Das führt dazu, dass Branchenakteure phasenweise erhebliche Anstrengungen unternehmen müssen, um hohe Bedarfsspitzen zu bewältigen, während das Marktvolumen im darauffolgenden Jahr abrupt wieder zurückgehen kann, beispielsweise durch den Wegfall von Förderprogrammen. Diese Schwankungen stellen hohe Anforderungen an Planung, Prognosen und insbesondere an die Personalressourcen.

Wir sehen diese Entwicklungen als Chance und Motivation zugleich, unsere Projekte flexibel, effizient und nachhaltig zu gestalten, um die Energiewende verlässlich mitzugestalten.

Habt ihr Empfehlungen für Unternehmen oder Gemeinden, die jetzt den Einstieg in die Nahwärmeversorgung planen?

Wer in die Nahwärmeversorgung einsteigen möchte, sollte das Projekt von Beginn an ganzheitlich betrachten. Einer der wichtigsten Punkte ist aus unserer Sicht eine ehrliche und vollständige Vollkostenrechnung. Dazu gehören nicht nur die Investitionskosten, sondern auch der laufende Betrieb, der Unterhalt und die Berücksichtigung der Wertminderung über die gesamte Lebensdauer der Anlage.

Energieversorgung ist kein Hobby, sondern ein langfristiges Geschäftsmodell, das sich nach einigen Jahren auch wirtschaftlich tragen muss. Wenn Betriebskosten oder Abschreibungen zu niedrig angesetzt werden, folgt oft früher oder später das böse Erwachen.

Darüber hinaus sollte die Gemeinde ihre Rolle über die reine Energieerzeugung hinaus verstehen. Eine erfolgreiche Energiewende gelingt nur, wenn auch die Bevölkerung aktiv mitwirkt. Dazu gehört, das Bewusstsein für Energieverbrauch und Ressourcenschonung zu stärken, etwa durch Aufklärungsarbeit, Informationsveranstaltungen oder praktische Tipps zum richtigen Umgang mit Wärme und allgemein mit Energie im Alltag. So entsteht ein gemeinsames Verständnis dafür, dass jede und jeder Einzelne Teil der Lösung ist.

Eine nachhaltige und wirtschaftlich erfolgreiche Nahwärmeversorgung gelingt besonders dann, wenn ökologische, ökonomische und gesellschaftliche Aspekte gemeinsam gedacht und umgesetzt werden.Bernhard Jonas, Geschäftsführer DISTECO

Welche (energiepolitischen) Rahmenbedingungen benötigen Unternehmen, die Lösungen für Energieautonomie anbieten wollen?

Für Unternehmen, die Projekte zur Energieautonomie umsetzen, sind vor allem stabile fachliche Rahmenbedingungen entscheidend. Weniger kurzfristige politische Eingriffe, dafür mehr Planungsfreiheit und Zugang zu qualifiziertem Fachpersonal ermöglichen effiziente und nachhaltige Lösungen.

Förderungen sind hilfreich, sollten aber in einem klaren, realistischen Rahmen vergeben werden. Entscheidend ist, dass Energieautonomie für alle Beteiligten attraktiv bleibt und in der Bevölkerung ein Bewusstsein für Unabhängigkeit und Ressourcenschonung entsteht.

Darüber hinaus muss es möglich sein, mit den Projekten wirtschaftlich zu arbeiten. Nur so kann die langfristige Finanzierung von Betrieb und Unterhalt gesichert werden. Wird der Erfolg ausschließlich an Fördermitteln gemessen, funktioniert das Konzept auf Dauer nicht.

Welches sind die Vorteile der Unternehmen, die im Segment der erneuerbaren Lösungen anbieten?

Unternehmen, die Lösungen für erneuerbare Energie anbieten, profitieren von einem klaren Grundbedarf. Energieversorgung ist eine Grundversorgung, die langfristig gefragt bleibt und stabile Märkte sowie Planungssicherheit schafft.

Zudem wächst das Bewusstsein in der Bevölkerung für Themen wie Energieautonomie, Klimaschutz und nachhaltige Ressourcenschonung. Ereignisse wie geopolitische Krisen oder globale Pandemien haben gezeigt, wie wichtig Unabhängigkeit und Sicherheit in der Energieversorgung sind.

Unternehmen, die in ihren eigenen Prozessen und Gebäuden auf erneuerbare Energien setzen oder entsprechende Systeme vertreiben, tragen entscheidend zur Reduktion von CO₂-Emissionen und zum Aufbau nachhaltiger Energiestrukturen bei. Dies schafft nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern auch gesellschaftlichen Mehrwert und stärkt zugleich ihre langfristige Position im Markt.Bernhard Jonas

Die Disteco GmbH wurde 2021 als Tochtergesellschaft der SYSBO AG gegründet. Ziel war es, die langjährige Erfahrung in der Herstellung von Nah- und Fernwärmetechnik auch über die Grenzen der Schweiz hinaus einzubringen und in der Region weiterzuentwickeln.

Der Produktionsstandort der Disteco befindet sich in Weiler, Vorarlberg, wo die Anlagen hergestellt und ausgeliefert werden. Der zweite Standort in Pirka bei Graz befasst sich vollumfänglich mit Softwarelösungen (MSRL), Visualisierungen von Nah- und Fernwärmeanlagen sowie Leitsystemen und ist für die digitale Umsetzung der Anlagen verantwortlich.

Aktuell beschäftigt die Disteco ein 15-köpfiges Team an den Standorten Vorarlberg und Graz, wobei der Großteil am Hauptstandort in Vorarlberg tätig ist

Das Unternehmen durfte bereits zahlreiche regionale Wärmeprojekte mit ihrer Nah- und Fernwärmetechnik beliefern und begleiten, darunter das Nahwärmenetz Weidach, die innovative Seewassernutzung in Bregenz, die Biowärme Frastanz sowie das umfassende Nahwärmeprojekt der Energie Nenzing.

Mit dem Label „Made in Vorarlberg“ auf den Übergabestationen der Disteco unterstreicht das Unternehmen seinen Qualitäts- und Nachhaltigkeitsanspruch. Die regionale Fertigung ermöglicht kurze Lieferwege und stellt sicher, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt – ganz nach dem Motto: „Nah- und Fernwärmetechnik aus der Region, für die Region.“