Monitoringbericht: Festhalten am Kurs in Richtung Energieautonomie

Monitoringbericht zur Energieautonomie+ 2030

Seit 2005, dem Startjahr des Energieautonomie-Prozesses, konnten die TreibhausgasEmissionen in Vorarlberg um 24 Prozent reduziert werden. Und das, obwohl im selben

Zeitraum die Bevölkerungszahl um 13 Prozent (rund 47.000 Personen) gestiegen ist. Das zeigt

der neue Monitoringbericht zur Energieautonomie+ 2030, der auf Bundes- und Landesebene

qualitätsgeprüfte Energie- und Emissionsdaten für das Jahr 2023 präsentiert. „Der

eingeschlagene Kurs stimmt und muss auch in Zukunft beibehalten werden“, bekräftigen

Landeshauptmann Markus Wallner und Energielandesrat Daniel Allgäuer ihren Willen,

weiterhin die nötigen Schritte in Richtung Energieautonomie und Stärkung des Klimaschutzes

zu setzen.

Im Bilanzjahr 2023 konnte der Energieverbrauch in Vorarlberg zu 48 Prozent aus heimischen

Energiequellen gedeckt werden. Der Anteil Erneuerbarer an der Stromversorgung lag bei 95

Prozent. Das Jahr war geprägt von einer milden Witterung, anhaltend hohen Energiepreisen und

einer Vielzahl von Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgase. Von 2022 auf 2023 sanken die

Emissionen um 4,9 Prozent, hauptverantwortlich hierfür waren die Emissionsrückgänge im

Gebäudesektor und beim Verkehr. Der Einsatz fossiler Energieträger nahm von 2005 bis 2023

signifikant ab: Heizöl wird um 71 Prozent weniger eingesetzt und Gas um 7 Prozent weniger.

Mit einer Produktion von 2.523 GWh aus Wasserkraft, Photovoltaik und Biomasse konnten

rund 95 Prozent der Netzabgabe elektrischer Energie (ohne Transportverluste) bilanziell aus

heimischen Erzeugungsanlagen v. a. aus Wasserkraftanlagen gedeckt werden. Damit liegt man

bereits über dem geplanten Zielwert (89 Prozent). Bei der Photovoltaik, wo bereits auch Daten

für 2024 verfügbar sind, wurde das Ausbauziel der Strategie Energieautonomie+ für 2030 von 330 MW Photovoltaik schon erreicht – somit fünf Jahre früher als geplant.

Noch im Jahr 2025 soll die Energiestrategie „Energieautonomie+ 2030“ des Landes Vorarlberg

einem Update unterzogen werden, bei dem auf die jüngsten Entwicklungen am Energiemarkt wie

z.B. den wachsenden Bedarf an Stromspeicherkapazitäten und geänderte regulatorische

Vorgaben von Bundes- und EU-Ebene eingegangen wird, wie z.B. die weitere Beschleunigung des

Ausbaus erneuerbarer Energie.

Die Energieautonomie kann nur gemeinsam mit der Bevölkerung und der Wirtschaft gelingen.Landeshauptmann Markus Wallner

Der Ausbau und die Nutzung von erneuerbaren Energien für Energieversorger, Unternehmen und Haushalte soll vereinfacht werden – konkret mit dem Gesetz über Erleichterungen für Vorhaben der Energiewende, das zu Beginn der laufenden Gesetzgebungsperiode im Landtag beschlossen wurde.

„Mit dem neuen Gesetz sollen Verfahren beschleunigt, Bürokratie reduziert und weitere Erleichterungen beim Bau von Erzeugungsanlagen für sauberen Strom und saubere Wärme geschaffen werden“, betont Wallner. Haushalte profitieren unmittelbar von den neuen Regelungen, so können zukünftig Solar- und PV-Anlagen unter bestimmten Voraussetzungen bewilligungsfrei an Geländern von Balkonen und Terrassen errichtet werden.

Neben der Verfahrensbeschleunigung und Entbürokratisierung werden Investitionen in die Infrastruktur, darunter das Lünerseewerk II und der Netzausbau, gezielt vorangetrieben.Energielandesrat Daniel Allgäuer

In der längerfristigen Betrachtung 2005-2023 haben sich wichtige Einflussgrößen auf den

Energieverbrauch in Vorarlberg sehr dynamisch entwickelt:

- Bevölkerung: +13 Prozent (+ca. 47.000 Personen)

- Zugelassene PKW: +31 Prozent (+ca. 53.000 PKW)

- Wohnfläche: +23 Prozent (+4 Millionen m² Bruttogeschoßfläche)

- Bruttoregionalprodukt: +97 Prozent (+10 Milliarden Euro)

- Produktionsindex der Wirtschaft: +81 Prozent (2005 = 100 Prozent)

- Heizgradtage: -22 Prozent

Hauptziele der Energieautonomie+ 2030

Landeshauptmann Wallner und Landesrat Allgäuer unterstreichen die in der Energieautonomie+ 2030 beschlossenen Ziele, die sich mit der Formel 50-50-100 umschreiben lassen: • 50 Prozent Anteil heimischer erneuerbarer Energieträger am Endenergiebedarf • 50 Prozent Reduktion der Treibhausgase zum Vergleichsjahr 2005 • 100 Prozent Anteil erneuerbarer Energie an der Stromversorgung

50 Prozent Anteil heimischer (erneuerbarer) Energieträger am Endenergiebedarf bis 2030

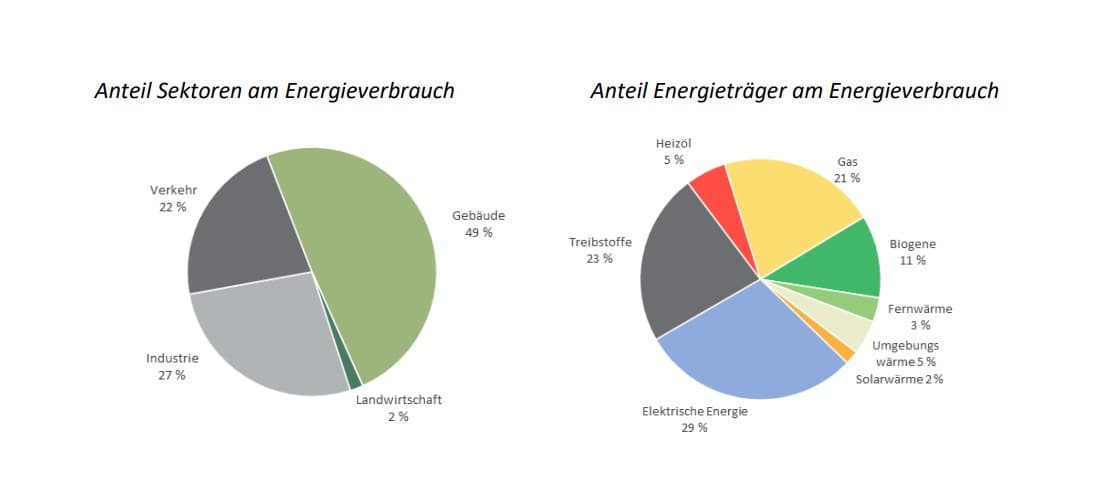

In Vorarlberg wurden im aktuellen Bilanzjahr 9.056 GWh an Endenergie (exkl. Kraftstoffexport)

verbraucht und damit 2 Prozent weniger als im Basisjahr 2005.

Am meisten Energie brauchen die Gebäude (49 Prozent) und die Industrie (27 Prozent).

Wichtigster Energieträger ist Strom (29 Prozent), gefolgt von Treibstoffen (23 Prozent) und Gas

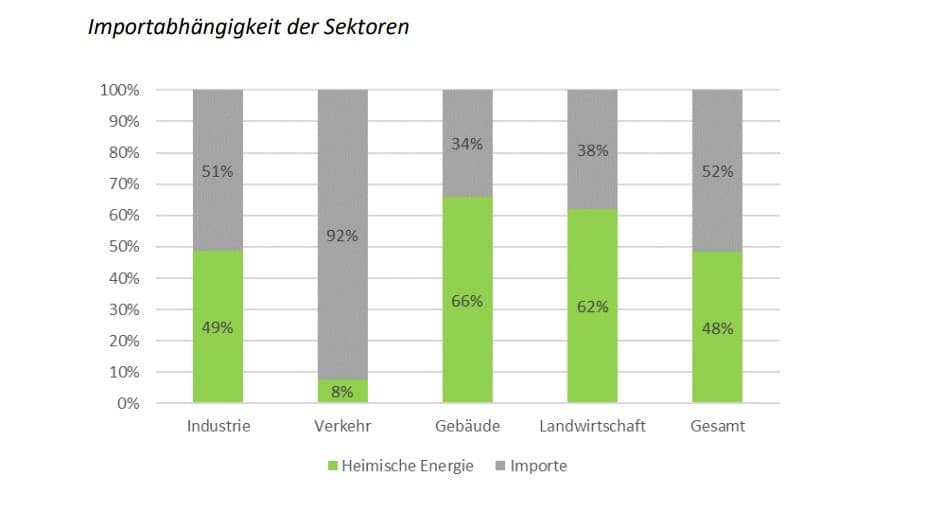

(21 Prozent). Der Energieverbrauch konnte zu 48 Prozent aus heimischen Energiequellen gedeckt

werden (Etappenziel waren 46 Prozent). Die größte Importabhängigkeit besteht im Sektor

Verkehr gefolgt von der Industrie.

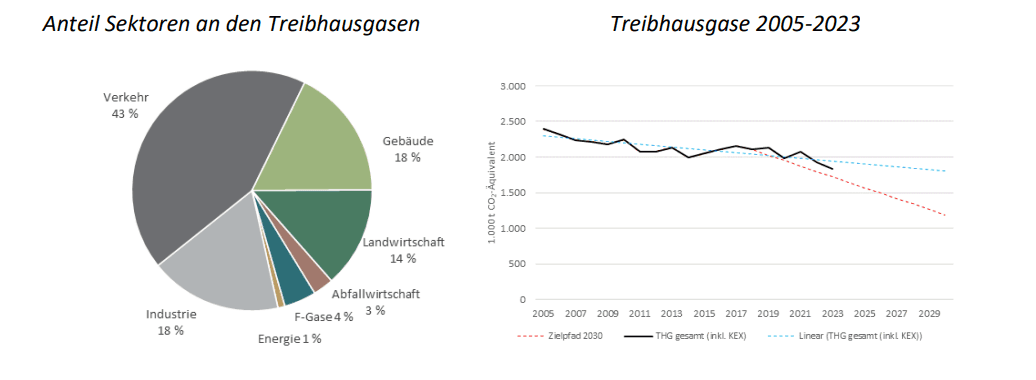

50 Prozent Reduktion der Treibhausgase zum Vergleichsjahr 2005

Im Bilanzjahr 2023 wurden in Vorarlberg inkl. Kraftstoffexport Treibhausgase im Ausmaß von

1,83 Mio. Tonnen CO₂-Äquivalent ausgestoßen. Damit lagen die Treibhausgas-Emissionen um 24

Prozent unter dem Wert von 2005. Vorarlbergs Anteil an den österreichischen TreibhausgasEmissionen (ohne Emissionshandelsbereich) beträgt 4,1 Prozent.

Von 2022 auf 2023 sanken die Emissionen um 4,9 Prozent, hauptverantwortlich hierfür waren

die Emissionsrückgänge im Gebäudesektor und beim Verkehr. Im Gebäudesektor nahm der

Einsatz fossiler Brennstoffe (Heizöl und Erdgas) in Privat- und in Dienstleistungsgebäuden im

Vergleich zum Vorjahr als Folge der zunehmenden Umstellung auf klimafreundliche

Heizungssysteme, der milden Witterung sowie der anhaltend hohen Energiepreise ab. Der

Rückgang im Verkehr ist maßgeblich auf den merklich reduzierten Dieselabsatz bei schweren

Nutzfahrzeugen zurückzuführen. Am meisten Treibhausgase verursachte der Verkehr (43

Prozent). Die Emissions-Höchstmenge laut Zielpfad wurde um 6 Prozent überschritten.

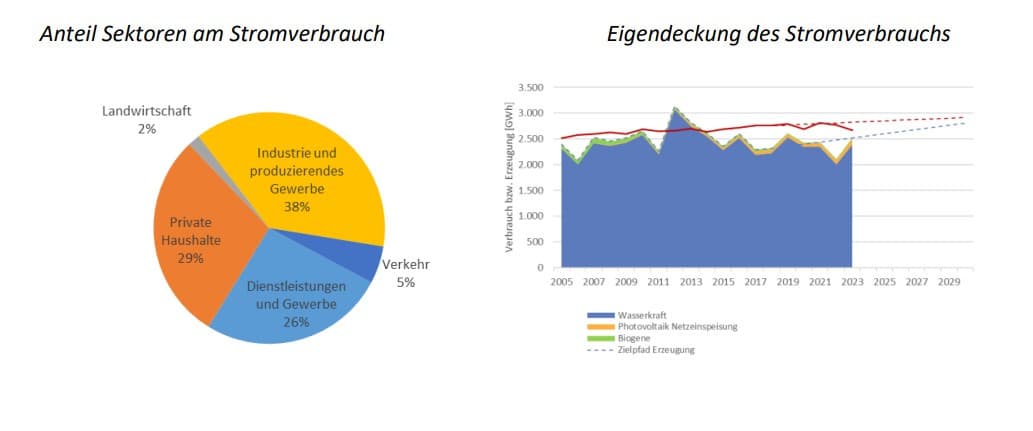

Hauptziel: 100 Prozent Anteil erneuerbare Energie an der Stromversorgung in der Jahresbilanz

Im Jahr 2023 wurden in Vorarlberg 2.667 GWh an elektrischer Energie an Endkund:innen

abgegeben und damit ca. 6 Prozent mehr als im Jahr 2005. Rund 2/3 des Stroms in Vorarlberg

wird im Dienstleistungssektor inkl. öffentliche Dienstleistungen und von der Industrie

konsumiert. Mit einer Produktion von 2.523 GWh aus Wasserkraft, Photovoltaik und Biomasse

konnten rund 95 Prozent der Netzabgabe elektrischer Energie (ohne Transportverluste) bilanziell

aus heimischen Erzeugungsanlagen v. a. aus Wasserkraftanlagen gedeckt werden (Zielwert 89

Prozent).

Während die Wasserkraft aus natürlichem Zufluss seit 2005 tendenziell stagniert bzw. vom

Wasserdargebot des jeweiligen Jahres abhängt, steigt die Erzeugung aus Photovoltaik stark an.

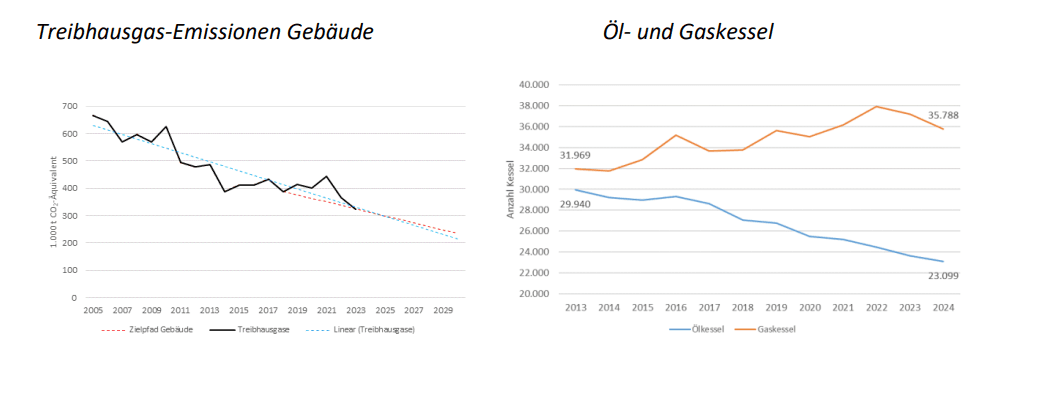

Sektorale Zielsetzungen Gebäudesektor

Die Treibhausgase-Emissionen der Gebäude für Heizen und Warmwasser waren 2023 um 51

Prozent geringer als 2005. Nach einer Stagnationsphase 2014 -2021 nahmen die Emissionen die

letzten zwei Jahre deutlich ab. Im Neubau sind mehr als 97 Prozent der Heizsysteme

klimafreundlich, bei größeren Sanierungen sind es mehr als 80 Prozent. Beim Gesamtbestand an

Gaskesseln gibt es – basierend auf den alle zwei Jahre stattfindenden Messungen der

Kaminkehrer – erstmals eine Trendumkehr. Eine Herausforderung für die Energieautonomie

stellen die rund 36.000 Gaskessel und 23.000 Ölkessel dar mit denen noch rund 60 Prozent der

Gebäude beheizt werden. Rund 20 Prozent der Treibhausgas-Emissionen Vorarlbergs gehen auf

diese rund 60.000 fossilen Kessel zurück.

Sektorale Zielsetzungen Verkehr

Die Treibhausgas-Emissionen des Verkehrssektors waren 2023 um 20 Prozent geringer als

2005. Modellierungen deuten darauf hin, dass die Abnahme vor allem im Bereich des

Kraftstoffexports stattfand und die Emissionen des Inlandsverkehrs in der Tendenz nach wie vor steigen. Demgegenüber stehen große Erfolge im Umweltverbund (> 50 Prozent aller Wege zu

Fuß, mit Fahrrad oder im ÖV), im öffentlichen Verkehr (2024 wurden 90.000 Jahreskarten

maximo und domino verkauft) und bei alternativen Antrieben für PKW (mit rd. 11.000 E-Autos

und rd. 16.000 Hybriden beträgt der Anteil dieser beiden Antriebsarten am Bestand 12 Prozent).

Bei der Ladeinfrastruktur kommen rund 300 öffentliche Ladepunkte auf 100.000 Einwohner bzw.

teilen sich 8,9 E-PKW einen öffentlichen Ladepunkt.

Sektorale Zielsetzungen Industrie

Die Industrie hat im Jahr 2023 insgesamt 2.457 GWh an Endenergie verbraucht und damit um

7 Prozent mehr als 2005. Der Produktionsindex stieg im Zeitraum 2005-2023 um 81 Prozent. Die

wichtigsten Energieträger in der Industrie im Jahr 2023 waren Gas (41 Prozent) und elektrische Energie (39 Prozent). Damit besteht nach wie vor eine hohe Auslandsabhängigkeit von potenziell teuren Energieträgern, gerade im Winter. Der Zielpfad der Energieautonomie für den Energieverbrauch wurde eingehalten, jener für den Anteil erneuerbarer Energie bzw. die

Treibhausgase nicht.

Um die in den Zielsetzungen der Energieautonomie für die Industrie hinterlegte Entkoppelung

von Energieverbrauch und Treibhausgas-Emissionen zu erreichen, sind zusätzliche

Anstrengungen zum Ersatz von Gas notwendig.

Ausgewählte Indikatoren

Für einige Indikatoren sind bereits Werte für 2024 verfügbar. Es wird jeweils der aktuellste

Wert verwendet.